Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Ancona ha concesso protezione internazionale a un cittadino albanese minacciato dal Kanun, un fenomeno che le autorità albanesi faticano ad affrontare

Il Kanun non appartiene alla storia, è attivo nelle menti di chi lo interpreta, dentro e fuori i confini dello Stato albanese. È quanto si evince dalla sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha accolto la richiesta di protezione internazionale formulata da un cittadino albanese impossibilitato a rientrare in patria, e forse a rischio anche su suolo italiano.

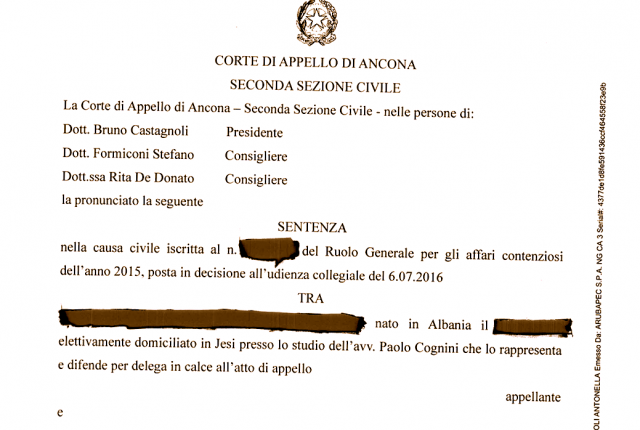

Il caso affonda le radici nella sera di Natale del 2002, quando davanti al bar della stazione di Gualdo Tadino (Perugia) il cittadino albanese Alfred Gega morì in un agguato perpetrato da sette connazionali. “Una sorta di regolamento di conti tra bande, una questione di onore”, si scrisse frettolosamente sui giornali locali. A distanza di quattordici anni, dopo aver scontato la pena comminatagli dalla giustizia italiana, uno dei sette assalitori di quella notte – che peraltro non fu l’esecutore materiale del delitto – esce di prigione: ad attenderlo oltre alla soglia del carcere non c’è la libertà, ma la vendetta del gruppo famigliare colpito, in paziente attesa di ben altra “giustizia”. Sapendo di non poter rientrare in Albania se non a rischio della propria vita, lo scarcerato – che per motivi di riservatezza non nominiamo – chiede alle autorità italiane la protezione internazionale: la sentenza di primo grado la nega, ma in appello la concretezza del pericolo viene riconosciuta.

Cosa dice la sentenza

Stando a quanto si legge nelle motivazioni della sentenza (pubblicate di recente) “il potere che il Kanun attribuisce ai famigliari della vittima di un omicidio si concretizza in due ipotesi di sanzionamento: o con l’eliminazione fisica dell’autore dell’omicidio, o con il trattamento inumano della coatta reclusione all’interno delle mura domestiche e quindi con l’eliminazione ‘sociale’ della persona che deve essere punita”. Per questi motivi, prosegue la sentenza, “va censurata la decisione di esclusione della tutela umanitaria”, perché “il reclamante ha sufficientemente documentato l’attuale pratica della vendetta di sangue secondo il codice consuetudinario detto ‘Kanun’ soprattutto nelle zone del Nord dell’Albania”.

Partendo da questa constatazione “antropologica”, la Corte ha poi sottolineato che “nell’ordinamento albanese non esistono normative speciali per contrastare il diffuso ricorso alla vendetta di sangue” e che “le forze di polizia non sono in grado di tutelare i cittadini dalle uccisioni perpetrate in nome del ‘Kanun’”.

Secondo l’avvocato Paolo Cognini – docente in diritto dell’immigrazione presso l’Università degli Studi di Macerata e difensore del richiedente protezione – i contenuti di questa sentenza sono rilevanti sul piano internazionale, perché riconoscono come “la presenza nel paese di origine di forme di diritto consuetudinario che violano gravemente i diritti fondamentali della persona possa costituire un valido fondamento per la richiesta di protezione”. Sempre secondo Cognini l’aspetto più interessante della sentenza andrebbe individuato nel fatto che “gli eventi delittuosi potenzialmente idonei ad attivare le pratiche di vendetta previste dal Kanun si sono verificati in territorio italiano: il pronunciamento della Corte di Appello interviene, dunque, in un quadrante particolarmente complesso, all’interno del quale il richiedente ha commesso gravi reati in territorio italiano e, tuttavia, proprio dalle conseguenze ricollegabili alle condotte delittuose trae origine la necessità della protezione”.

In altre parole: nel caso specifico la vendetta pende sulla testa di un cittadino straniero che ha commesso (e scontato) un reato in Italia. In virtù di quel reato e dell’attestata concretezza del meccanismo vendicativo di cui l’ex detenuto può cadere a sua volta vittima una volta ritornato in patria, la Corte ha riconosciuto la necessità di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. La sentenza stessa ammette che il caso non giustifica una protezione sussidiaria – “la minaccia della vita non deriva da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale” – ma nell’identificare la materialità di una minaccia posta da valori culturali sancisce comunque un rilevante precedente giuridico.

Il plauso di Operazione Colomba

“Per noi volontari di Operazione Colomba, che operiamo sul campo contro le vendette di sangue, questa sentenza rappresenta un passo concreto verso il riconoscimento del fenomeno a livello europeo e un precedente importante per favorire la tutela internazionale delle vittime che ne sono colpite. Speriamo che sentenze come questa non costituiscano un caso isolato e soprattutto che possano influenzare la politica albanese nel contrastare efficacemente questa piaga sociale”. Dal quartier generale di Scutari, gli operatori di Operazione Colomba – il corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII – hanno affidato a queste parole la loro soddisfazione per una sentenza che, in qualche modo, mette nero su bianco le ragioni della loro presenza nel nord Albania, dove la missione è aperta dal 2010.

“La Colomba, si sa, si frappone ai conflitti, e spesso opera in zone di guerra – ha raccontato a OBCT Sara Ianovitz, coordinatrice del gruppo di Scutari –. Nel caso albanese si tratta di un conflitto nascosto, ma ciò non significa che non esista, anzi il problema è proprio quello di sensibilizzare le autorità locali sul radicamento e sulle conseguenze di questo fenomeno culturale. Stiamo parlando di una mentalità e di uno schema di valori – prosegue Sara – dunque l’‘esportazione della vendetta’ dall’Albania a paesi d’emigrazione non ci sorprende: in questi anni abbiamo seguito diversi casi, tra Italia, Svezia e Belgio. In riferimento a quest’ultima sentenza – ha concluso Sara – tengo a precisare che il pericolo di vita è solo una faccia dello schema vendicativo; esistono casi, giuridicamente più complessi da proteggere, in cui chi torna in Albania si espone al rischio, inverso, di optare per la vendetta contro la sua volontà. Non dobbiamo dimenticare che la catena della morte spesso prosegue a causa della pressione sociale esercitata dal gruppo famigliare su chi è ‘in diritto di vendetta’”.

Dall’Italia anche Fabrizio Bettini, storico volontario di OC ed ex responsabile della missione albanese, ha delimitato i confini della propria soddisfazione, spiegando che al di là del singolo caso il principale merito della sentenza è quello di vedere il problema: “Dopo questo pronunciamento ci sentiamo meno soli – ha dichiarato Bettini a OBCT – perché sebbene gli antropologi siano tutti d’accordo, un fenomeno che tutti i giorni è sotto gli occhi dei nostri operatori fatica a essere riconosciuto dalle pubbliche autorità”.

Una lecita preoccupazione

La soddisfazione, però, non è l’unico sentimento che in questi giorni si registra tra le colombe. Il legittimo sollievo di chi, da più parti, viene spesso accusato di “caccia ai fantasmi” è infatti temperato dalla preoccupazione per l’utilizzo strumentale cui una sentenza simile rischia di prestarsi dinanzi a un’opinione pubblica terrorizzata dal tema dell’immigrazione. “Quello che temiamo – ha spiegato Sara – non è il classico ‘ma come, date il permesso di soggiorno a un criminale?’, ma la riduzione delle motivazioni di chi ha giustamente ottenuto protezione ad un alibi. È noto che gli albanesi sono tra i primi richiedenti asilo d’Europa: capita che la violenza domestica, le discriminazioni subite dalla comunità LGBT ed anche le vendette di sangue – problemi che, sia ben chiaro, affliggono realmente il paese – vengano impropriamente usate come scorciatoie giuridiche anche da chi emigra alla ricerca di migliori condizioni di vita. Anche a causa di questi abusi, capita che chi è in pericolo di vita non ottenga la protezione internazionale che gli spetterebbe. Il nostro appello è dunque a distinguere caso per caso come saggiamente fatto dalla Corte di Appello di Ancona; resistendo alla tentazione – a ben vedere tutta ‘politica’ – di derubricare la vendetta di sangue a semplice ‘escamotage giuridico’ dei cosiddetti ‘migranti economici’”.