Di Olivier Dupuis Linkiesta, 1 Febbraio 2023

Ci sono persistenti contro-verità, come quella secondo cui una revisione dei Trattati diventerebbe improvvisamente necessaria a causa del prossimo allargamento dell’Unione europea all’Ucraina, alla Moldavia e ai paesi balcanici.

Questo significa semplicemente trascurare il fatto che l’Ue non è stata in grado di prevedere, e tanto meno di prevenire, la massiccia invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa il 24 febbraio scorso.

Con l’eccezione del Regno Unito, che nel frattempo l’ha lasciata, questa Unione è la stessa che ha preso atto, se non formalmente, almeno di fatto, dell’annessione della Crimea e dell’incorporazione delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk da parte della Federazione Russa e che, impermeabile alla realtà, sognava l’indipendenza strategica solo pochi mesi fa.

In un simile contesto, invocare futuri allargamenti per giustificare una revisione dei Trattati è pericoloso in quanto rischia di mascherare le carenze, le mancanze e i gravi errori politici dell’Unione e dei suoi attuali stati membri, che hanno contribuito a rendere possibile la tragedia ucraina.

Occorre quindi fare luce sugli errori passati dell’Unione, sulle sue carenze e sui suoi fallimenti nel campo della politica estera, di sicurezza e di difesa, anche al fine di delineare alcune idee di riforma che l’Unione e i suoi stati membri potrebbero intraprendere.

Alcuni si sono già cimentati in questa impresa, citando l’urgente necessità di modificare le procedure decisionali e, in particolare, l’abolizione del voto all’unanimità a favore del voto a maggioranza per le questioni relative agli affari esteri, alla sicurezza e alla politica di difesa. È il caso del Presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sanchez, del Primo Ministro olandese Mark Rutte e, più recentemente, dell’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e del Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Questa proposta, una delle poche se non l’unica che va al di là dell’incantesimo o dell’esibizione, deve essere analizzata sia in termini di accettabilità che di efficacia.

Si può in effetti dubitare che alcuni paesi – e non stiamo pensando all’Ungheria – siano disposti a rinunciare del tutto al loro diritto di veto. Alcune idee e proposte che circolano attualmente in Francia, come la creazione di un Consiglio nazionale di sicurezza, l’acquisizione del gruppo aeronautico Dassault da parte di un campione nazionale del capitalismo di connivenza, il proseguimento del progetto di costruzione di una nuova portaerei nazionale, per non parlare delle tattiche dilatorie della scorsa primavera in merito all’adesione dell’Ucraina all’Unione e della riluttanza fino a poco tempo fa a fornire armamenti a Kiev, sono indiscutibilmente segni dell’assenza della volontà di fare dell’Unione un luogo di sviluppo di un’autonomia strategica veramente europea. A Berlino regna l’ambiguità. Da un lato, il Cancelliere Scholz sembra schierarsi con i sostenitori dell’abolizione del voto all’unanimità, mentre dall’altro crea un fondo di 100 miliardi di euro per modernizzare l’esercito tedesco al fine di renderlo “la pietra miliare della difesa convenzionale in Europa, la forza meglio “equipaggiata”. Una proposta, quest’ultima, che – la cosa non sorprenderà – non ha suscitato particolare entusiasmo nelle capitali degli altri stati membri, prima di essere successivamente ampiamente rivista al ribasso.

Il futuro dell’Europa

Mentre l’Unione Europea era già impegnata, attraverso la “Conferenza sul futuro dell’Europa”, in un processo di riflessione sui possibili miglioramenti del suo funzionamento e sul rafforzamento dei suoi obiettivi, la nuova invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa ne ha già cambiato il contenuto. Senza perdere di vista il fatto che la priorità politica dell’Unione e dei suoi stati membri deve rimanere quella di fornire all’Ucraina tutto il sostegno politico, militare ed economico necessario per consentirle di respingere il più rapidamente possibile l’invasore e di riprendere il pieno controllo del territorio, ci sembra urgente integrare in questa riflessione sul futuro dell’Unione un certo numero di insegnamenti tratti dalla guerra in Ucraina.

Con poche eccezioni (Polonia e stati baltici), gli stati membri dell’Ue e l’Ue in quanto tale non sono stati in grado di anticipare l’aggressione russa, nemmeno nei mesi e nelle settimane che l’hanno preceduta, sebbene il Presidente Biden prendesse molto sul serio la sua eventualità e avvertisse ripetutamente Vladimir Putin delle conseguenze disastrose che avrebbe avuto per la Russia.

Inoltre, gli stati membri e l’Ue non sono neppure riusciti a rappresentare un luogo di elaborazione di una risposta ex post, cioè strategica, dopo il lancio della nuova invasione. È stata la NATO, sotto la forte leadership degli Stati Uniti, con il sostegno del Regno Unito, della Polonia e degli stati baltici prima, e poi degli altri paesi dell’Europa centrale e dell’Italia di Mario Draghi, il luogo in cui è stata concepita e attuata la strategia di sostegno alla resistenza ucraina di fronte all’aggressione russa.

L’Unione europea, combattuta tra un approccio di sostegno risoluto e un approccio di “dialogo”, che ricordava gli errori commessi a Monaco, è stata solo uno dei luoghi in cui la risposta strategica all’aggressione russa è stata tradotta, spesso con ritardo e parsimonia.

La piena comprensione delle ragioni di questi due gravi fallimenti – anticipazione e reazione – ci sembra una conditio sine qua non per qualsiasi riforma del funzionamento della politica estera e di sicurezza dell’Unione.

Una delle ragioni, a mio avviso, risiede nella progressiva depoliticizzazione della politica estera. Questo processo, in corso da decenni, è il risultato di diversi fattori, tra cui:

1) la graduale acquisizione (in misura maggiore o minore a seconda degli stati membri) da parte del ramo esecutivo dei settori sovrani della politica estera e di difesa.

2) la disaffezione dei media per i lavori parlamentari in generale, e per i dibattiti in contraddittorio in particolare, la cui manifestazione più visibile è la disaffezione per le cronache parlamentari a favore delle “dichiarazioni” di una cerchia di personalità senza particolare legittimità, che priva così l’opinione pubblica di visioni articolate e argomenti a confronto.

3) il processo politico di integrazione europea in generale e le modalità specifiche di integrazione nella politica estera, di sicurezza e di difesa in particolare.

È quest’ultimo punto, apparentemente paradossale, che ci interessa qui e che richiede un piccolo passo indietro. La creazione del Consiglio europeo proposta dal Presidente Valéry Giscard d’Estaing nel 1974, sulla base di un’idea (ancora una volta) di Jean Monnet del 1970, fu una risposta alla necessità di coinvolgere direttamente i capi di Stato e di governo in una costruzione europea che stava diventando sempre meno “tecnica” e sempre più politica.

Tuttavia, questo passo è stato compiuto al prezzo di una progressiva espropriazione delle prerogative del Consiglio (dei ministri degli Esteri), in ragione della concorrenza generata dall’irruzione nel campo istituzionale europeo di questa nuova istituzione rappresentativa dei governi degli stati membri, per definizione più potente e più prestigiosa. Il Consiglio europeo è stato pensato e concepito come una fotocopia collegiale dell’istituto presidenziale monarchico-repubblicano francese. Come a Parigi, dove tutto sale al vertice della piramide, anche a Bruxelles il Consiglio europeo ha fagocitato il Consiglio dei ministri, ha mantenuto il controllo sull’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e si è guardato bene dal conferire al Parlamento europeo, nel corso delle successive riforme istituzionali, poteri reali nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa, tematiche che sono di primario interesse in questa riflessione.

Il Consiglio si è gradualmente trasformato in una sorta di club londinese in cui i ministri degli Esteri discutono degli affari del mondo, nascondendo sotto il tappeto le questioni che causano problemi e ratificando decisioni prese altrove: al Consiglio europeo, quando di solito è tardi, o addirittura troppo tardi, e quando il tempo per il dibattito è ridotto al minimo: circa quindici ore ogni tre mesi. La realtà del potere in questo settore è, essenzialmente, nelle mani di organismi politicamente non responsabili: l’alta amministrazione dei ministeri degli Esteri degli stati membri, i diplomatici del COREPER (Comitato dei Rappresentanti permanenti degli stati membri) e gli sherpa dei presidenti e dei primi ministri degli stati membri, la maggior parte dei quali sono anche essi diplomatici. Va da sé che questi sono particolarmente preoccupati dalla difesa della propria istituzione, del proprio Paese e del proprio governo, e persino dei propri piani di carriera, piuttosto che degli interessi dell’Unione nel suo complesso.

Per un Senato europeo

Non è in discussione il lavoro degli ambasciatori dei paesi membri né, checché ne pensi l’Alto rappresentante Josep Borrell, quello degli ambasciatori dell’Unione. Il problema è l’offuscamento, o addirittura la scomparsa in molti paesi membri, dei luoghi di dibattito, di confronto e di elaborazione dialettica della politica estera, e l’assenza di un tale luogo istituzionale a livello dell’Ue, visto che la Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo non rappresenta, ad oggi, una vera alternativa a causa delle limitazioni imposte dal Trattato. Il problema è insomma che, parafrasando Georges Clémenceau, la pace è una questione troppo seria per essere affidata ai diplomatici.

Sulla base di questa osservazione, dovrebbe essere chiaro che qualsiasi progresso reale nel campo della politica estera e di sicurezza dell’Unione implica un ritorno allo spirito e alla lettera dell’architettura istituzionale voluta dai padri fondatori. Si basa sulla rappresentanza dei cittadini (il Parlamento europeo) e dei governi degli stati membri (il Consiglio). Se c’è stata una deriva, non si tratta, come spesso si è affermato, di una deriva intergovernativa, ma di una deriva interburocratica di apparati nazionali.

Rendere il Consiglio un’istituzione a tempo pieno ci sembra indispensabile per consentire un ritorno alla politica e della politica e ai fondamenti della democrazia: la separazione dei poteri e l’organizzazione dei poteri e dei contropoteri.

La trasformazione del Consiglio in un vero e proprio Senato dell’Unione, in un luogo di elaborazione, di follow-up e di controllo di primi segmenti di politica estera comune, ci sembra la riforma chiave da realizzare in questo settore. In una forma compiuta, questo Senato europeo potrebbe includere, oltre ai 27 Ministri degli Affari Esteri, 27 Ministri responsabili per l’Economia e le Finanze; la Giustizia e gli Affari Interni; l’Ambiente, l’Agricoltura, l’Energia e i Trasporti; gli Affari Sociali e la Salute; nonché 27 Ministri senza portafoglio per tutte le altre questioni nella loro dimensione europea. Avrebbe inoltre il vantaggio di non richiedere modifiche sostanziali al Trattato. Questo Senato si riunirebbe più volte al mese in sessione plenaria, con un ordine del giorno, la presentazione e la votazione di relazioni e risoluzioni. I ministri degli Esteri degli stati membri passerebbero la maggior parte del loro tempo a Bruxelles, delegando a uno o più vice la gestione quotidiana del ministero.

A differenza di molte politiche già ampiamente comunitarizzate, la politica estera e di sicurezza sfugge ancora in larga misura alle pratiche comunitarie. È quindi necessario tenere conto delle sensibilità, degli ostacoli e delle resistenze che ne sono all’origine, immaginando un processo graduale di “comunitarizzazione”. Solo una condivisione delle competenze tra l’Unione europea e gli stati membri basata su una differenziazione delle relazioni con i paesi terzi ci sembra fattibile.

Si potrebbero stabilire tre modelli di governo, corrispondenti a tre aree politico-geografiche di intervento.

- Area comunitarizzata. Rispetto ai paesi terzi affidati a questo modello, la politica estera sarebbe gestita dalla Commissione e definita congiuntamente dal Consiglio (dei Ministri degli Esteri) e dal Parlamento europeo (in particolare dalla Commissione Affari Esteri). Le relazioni diplomatiche sarebbero di esclusiva competenza dell’Unione. Le ambasciate degli stati membri sarebbero chiuse. Le autorizzazioni alla vendita di armi sarebbero soggette al voto del Consiglio e del Parlamento europeo su proposta della Commissione.

- Area di gestione condivisa. Per quanto riguarda i paesi terzi inclusi in quest’area, la Commissione proporrebbe una politica generale da sottoporre all’approvazione del Consiglio (dei Ministri) e del Parlamento. Gli stati membri sarebbero responsabili della sua attuazione, mentre la Commissione svolgerebbe un ruolo di coordinamento.

- Area di cooperazione. Per questi paesi terzi, gli stati membri si sforzerebbero di coordinare le politiche a livello europeo e si impegnerebbero a garantire che le rispettive scelte non rechino danni ad altri stati membri o all’Unione nel suo complesso.

Questo processo avrebbe un “effetto a cricchetto”. In altre parole, un Paese classificato nella categoria 1 non potrebbe retrocedere nella categoria 2 o 3 e un Paese classificato nella categoria 2 non potrebbe retrocedere nella categoria 3.

A titolo di esempio, la categoria 1 potrebbe includere paesi come la Corea del Nord, la Bielorussia, l’Eritrea, la Siria, la Libia, Cuba, l’Afghanistan e una serie di stati dell’area del Pacifico, in cui nessuno Stato membro dell’Ue ha una rappresentanza diplomatica e in cui di fatto nessuno, comunitarizzando le relazioni, rinuncia ad alcuna reale prerogativa.

La categoria 2 potrebbe includere i paesi “vicini” all’Ue come Armenia, Georgia, Azerbaigian, Iraq, Iran, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Mauritania, Egitto, Niger, Sudan, Mali, Ciad e Libano.

La categoria 3 includerebbe i paesi con cui vi sono e rimarranno relazioni bilaterali da parte di tutti o molti degli stati membri, che andrebbero però ricondotte, ad ogni livello, ad una logica europea.

Per un esercito comune europeo

Tuttavia, una politica estera e di sicurezza comune, anche se circoscritta e evolutiva, sarebbe incompleta senza un proprio strumento militare, che potrebbe, se necessario e in ultima istanza, difenderne le ragioni. Anche in questo ambito, l’efficacia politica dello strumento comune risiede soprattutto nella sua stabilita indipendenza dagli stati membri. In altre parole, questo esercito comune europeo non potrebbe dipendere dalla buona (o cattiva) volontà di uno o dell’altro Stato membro, circa la partecipazione (o la non partecipazione) a un intervento ritenuto necessario dalla maggioranza degli stati membri.

Questo esercito comune dovrebbe essere uno strumento dell’Unione in quanto tale e solo di essa. Esso dovrebbe quindi essere composto da ufficiali e soldati europei, rispondendo direttamente e unicamente alle autorità politiche dell’Unione. Poiché si tratta, secondo le parole dell’ex Segretario Generale del Consiglio, l’Ambasciatore Pierre de Boissieu, di una questione in cui sono in gioco la vita e la morte, le decisioni sull’impegno dell’esercito comune europeo verrebbero prese dalla Commissione e sottoposte all’approvazione del Consiglio europeo, riunito nelle vesti di Consiglio europeo di Sicurezza. Per dare un ordine di grandezza, un esercito europeo non puramente “figurativo” dovrebbe avere tre divisioni di intervento rapido, tre gruppi aeronavali, 100.000 soldati e un bilancio annuale di 30 miliardi di euro.

Senza questi luoghi di elaborazione, di monitoraggio e di controllo (il Senato europeo e il Parlamento europeo), senza l’autorità politica responsabile dell’attuazione di questa politica (la Commissione europea), senza lo strumento operativo che un esercito comune europeo degno di questo nome dovrebbe rappresentare, e senza l’introduzione di un meccanismo progressivo per la messa in comune della politica estera e di sicurezza da parte degli stati membri, il passaggio al voto a maggioranza qualificata non ci sembra, allo stato attuale, una proposta praticabile, anche se fosse sostenuta da un numero sostanziale di stati membri.

La proposta qui prevista si limita alla politica estera e di sicurezza, escludendo la politica di difesa che, fatta salva l’attuale cooperazione nel formato PESCO o altre possibili cooperazioni future, rimarrebbe di competenza degli stati membri e, per la maggior parte di essi, della Nato.

L’illusione dell’indipendenza e la necessità dell’autonomia strategica dell’Ue

La nuova invasione russa dell’Ucraina ha dimostrato a quegli stati membri dell’Ue che, per pigrizia intellettuale o perché se ne vedevano i principali beneficiari, hanno coltivato l’illusione di un’indipendenza strategica dell’Unione, che questa opzione era e rimane, sia militarmente che politicamente, impraticabile. Con grande sollievo dei paesi dell’Europa centrale e orientale, che ne avevano una chiara percezione e disperavano di poterla condividere con gli stati membri della vecchia Europa.

I piani e le ambizioni nel campo della difesa europea, così come la diagnosi di una NATO “cerebralmente morta”, non erano quindi solo velleitari e sbagliati, ma – questo è importante per il tema qui trattato – basati su un approccio profondamente antieuropeo, in quanto l’obiettivo perseguito non era altro che quello di creare le condizioni affinché uno o due stati dell’Ue prendessero il posto della leadership americana all’interno di un pilastro europeo della NATO. Sarebbe stato anche un modo per rafforzare e perpetuare il condominio di connivenza teutonico-francese che governa de facto l’Unione europea da due decenni.

Sebbene l’ipotesi di un esercito comune europeo qui prospettata possa sembrare modesta, il suo obiettivo è comunque quello di consentire l’emergere di una certa autonomia strategica dell’Unione, tagliando il nodo gordiano della questione della sua base politica e istituzionale, indispensabile per uscire dall’impasse della cooperazione intergovernativa, che governa oggi la politica estera e di sicurezza dell’Unione. La sua necessità è data non tanto dalla situazione sul fianco orientale dell’Unione, che è al centro dell’attenzione della NATO, quanto dal suo fianco meridionale, in primo luogo affrontando con una sola voce le problematiche turca e curda che, per ovvie ragioni, sono attualmente tenute sotto traccia. Ad esempio, nell’ipotesi di un esercito congiunto, la creazione di una base aereonavale a Volos (Grecia) costituirebbe senza dubbio una risposta efficace alle ripetute provocazioni del presidente Erdogan nei confronti della Grecia.

Infine, a meno che non ci si rassegni a un contributo più o meno simbolico e in ordine sparso da parte degli stati membri, una politica estera e di sicurezza comune e la creazione di un esercito europeo comune sono una conditio sine qua nonperché l’Unione possa dare un contributo reale alla difesa della democrazia e al mantenimento della pace nel resto del mondo, in particolare nell’area del Pacifico, dove solo l’Unione potrebbe coadiuvare Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Australia nella difesa della democrazia e della libertà, compresa la libertà di circolazione.

Riforma del trattato, cooperazione rafforzata o un nuovo Schengen?

Per gli stati membri dell’Unione esistono, in teoria, tre modi di affrontare la (progressiva) attuazione di una politica estera e di sicurezza comune. Il primo è la revisione del Trattato. Il passaggio al voto a maggioranza equivarrebbe sic et simpliciter all’abolizione di tutte le norme del Trattato che differenziano la politica estera, di sicurezza e di difesa dalle altre politiche dell’Unione. Una revisione di questa portata richiederebbe quindi una profonda riforma del Trattato e il consenso dei 27. Si tratta di un obiettivo improbabile a causa dell’opposizione dell’uno o dell’altro Stato membro, quella prevedibile dell’Ungheria rischiando di mascherarne altre meno “ufficiali”, ma probabilmente ancora più irriducibili.

La cooperazione rafforzata comporterebbe modifiche relativamente minori al Trattato, che potrebbero essere apportate attraverso la procedura di revisione semplificata del Trattato. Ciò comporterebbe principalmente l’estensione della possibilità di utilizzare l’istituto della cooperazione rafforzata al settore della politica estera e di sicurezza. Inoltre, poiché la cooperazione rafforzata sarebbe vincolante solo per gli stati che lo desiderano, sarebbe meno probabile che generi opposizioni intransigenti. A maggior ragione se il Consiglio europeo nelle sue vesti di Consiglio europeo di sicurezza fosse aperto alla partecipazione (senza diritto di voto) degli stati membri dell’Ue che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

Un Schengen della politica estera e di sicurezza è teoricamente possibile, ma indubbiamente più complessa e con il limite dall’essere fuori del Trattato.

Senza la resistenza ucraina e la leadership americana nel definire una linea di sostegno agli ucraini, la guerra scatenata dalla Russia sarebbe stata fatale – è un’evidenza – per la sopravvivenza di alcuni stati europei, tra cui ovviamente l’Ucraina, per la sicurezza di tutti gli stati europei, ma anche per il futuro del progetto europeo in generale.

Il motore franco-tedesco è defunto da oltre 20 anni, da quando la Francia rifiutò di prendere in considerazione le proposte di Joschka Fischer, allora ministro degli Esteri tedesco, per una Federazione europea. Il suo successore, il condominio di connivenza teutonico-francese, ha una responsabilità schiacciante nella situazione che l’Ucraina e l’Europa stanno vivendo oggi, anche se questo non giustifica la condiscendenza servile di molti stati membri della vecchia Europa.

Per scongiurare il rischio che l’Unione rimanga in questa trappola, una vera svolta nella politica estera e di sicurezza ci sembra fondamentale. Le stalle di Augia devono essere ripulite. La quinta colonna russa è tuttora molto presente in Germania, ma anche in altri paesi della vecchia Europa, come Francia, Italia e Belgio. È necessario stabilire regole rigorose per disciplinare le relazioni economiche e commerciali degli stati membri dell’Ue con un Paese – la Russia – che dopo la sconfitta in Ucraina rimarrà probabilmente per qualche tempo sotto il regime attuale. Da questo punto di vista, sarebbe utile la creazione di una Direzione generale all’interno della Commissione europea per monitorare il rispetto da parte degli stati membri del divieto di esportazione di armi e tecnologie duali verso gli stati autoritari (Russia, Cina e Iran in particolare). Alla luce dei recenti errori, tra cui la violazione dell’embargo dell’Ue sulle esportazioni di armi alla Russia, sarebbe opportuno ricreare sul modello del COCOM una struttura simile all’interno della NATO.

Questa politica estera e di sicurezza, nel senso più ampio del termine, dovrebbe includere anche la questione dell’energia, al fine di scongiurare nuove dipendenze mortifere come quelle generate da Nord Stream 2 e anche al fine di proteggersi dalle doppie dipendenze (acquisto di idrocarburi e vendita di armi) nei confronti degli stati del Golfo.

Creare un’istituzione per seppellire una decisione

Tuttavia, per liberarci dalla morsa deleteria del condominio di connivenza teutonico-francese, sarebbero opportune altre misure di containment dei grandi stati dell’Unione.

L’allargamento all’Ucraina, alla Moldavia, alla Georgia, all’Armenia e agli stati balcanici potrebbe essere uno degli elementi, a condizione ovviamente che la creazione della Comunità politica europea non diventi uno strumento dilatorio – un modo, parafrasando ancora una volta Georges Clémenceau, di seppellire una decisione creando un’istituzione – ma rimanga quello che sembra essere stato nella mente di molti capi di Stato e di governo dei paesi membri dell’Unione al Consiglio europeo del giugno 2022: un premio di consolazione dato alla Francia in cambio del suo sostegno alla concessione all’Ucraina dello status di Paese candidato all’Unione.

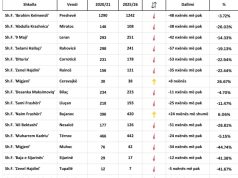

Ragioniamo sugli equilibri istituzionali che potrebbero derivare da questo allargamento. Nell’Ue-27, Germania e Francia insieme detengono quasi una minoranza di blocco: 152 voti su 449. La minoranza di blocco è di 158 voti (35% della popolazione degli stati membri) e 13 stati membri (45%). Questo calcolo si basa sull’assegnazione a ciascun Paese membro di un voto per milione di abitanti, arrotondato al milione successivo. Il sistema di calcolo utilizzato nelle votazioni del Consiglio è leggermente diverso, in quanto conta la popolazione esatta di ogni Stato membro.

In una Unione a 32, i 27 + Ucraina (44), Moldavia (3), Macedonia del Nord (3), Albania (3) e Montenegro (1), la minoranza di blocco sarebbe di 176 voti (in totale 503) e 15 stati membri (45%) e costituirebbe un primo allentamento della morsa del condominio teutonico-francese. In una Unione a 36 (totale 516), i 32 + Georgia (4), Armenia (3), Bosnia (4) e Kosovo (2), la minoranza di blocco sarebbe di 181 voti e 17 stati membri (45%).

Sarebbe senza dubbio opportuno andare anche oltre, mettendo in discussione la validità della golden share concessa ai grandi stati con la fissazione della soglia della maggioranza qualificata al 65% in termini di popolazione e solo al 55% in termini di numero di stati membri. Se, per ipotesi, la maggioranza qualificata fosse stabilita al 60% della popolazione e al 60% del numero di stati membri, in una Unione a 27 (totale 449 voti) la minoranza di blocco sarebbe di 180 voti e 11 stati membri (40%).

In una Unione a 32, sarebbero 201 (per un totale di 503) voti e 13 stati membri e in una Unione a 36 (per un totale di 516), sarebbero 207 voti e 15 stati membri, allentando ulteriormente la presa del condominio di connivenza teutonico-francese sull’Ue.

Questo condominio non è in forma smagliante. Il Presidente francese, a seguito di una visita di Stato opportunamente organizzata dagli Stati Uniti, sembra aver finalmente accantonato l’approccio dialogico con il Cremlino, finendo per fornire un più serio sostegno militare all’Ucraina, e il Cancelliere Scholz ha finalmente dato, con la sua consueta determinazione, il via libera all’invio di un costoso sistema Patriot, di veicoli blindati di fanteria e di carri armati all’Ucraina. Però l’attendismo iniziale di Germania e Francia lascerà profonde cicatrici in molte altre capitali dell’Ue e indebolirà la capacità di Berlino e Parigi di perpetuare questa gestione dell’Ue fondata su piccoli accordi vantaggiosi a volte per l’uno, a volte per l’altro.

A loro volta, grazie alla loro comune visione politica e militare nei confronti dell’Ucraina, gli stati di prima linea dell’Unione hanno preso coscienza della loro forza collettiva. Nell’Unione a 27, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Sveziacostituiscono in effetti una minoranza di blocco. Ma concentrati sulla “gestione delle urgenti sfide geopolitiche che l’Europa deve affrontare”, per il momento rimangono sulla difensiva per quanto riguarda il futuro dell’Unione.

Le nuove minacce a sud-est

Se è indubbio che la priorità dei 27 deve rimanere quella del sostegno politico, militare e economico all’Ucraina, riteniamo tuttavia che sia urgente iniziare a pensare al futuro strategico dell’Unione e, in una certa misura, della NATO. La guerra in corso in Ucraina ha già prodotto notevoli effetti geopolitici. La necessaria sconfitta di Putin produrrà altri effetti, interni alla Russia, che riguarderanno principalmente i russi stessi e la loro capacità di neutralizzare definitivamente l’FSB e gli altri siloviki, e altri effetti esterni che ci riguarderanno più direttamente. Questi importanti effetti geopolitici non riguarderanno principalmente i paesi del fronte, già rafforzati dalla prossima adesione di Svezia e Finlandia alla NATO e che un esito positivo del conflitto rafforzerebbe ulteriormente.

L’epicentro della minaccia alla sicurezza si sposterà a sud-est, nel perimetro del Mar Nero e del Mediterraneo orientale, dove quattro paesi, la Georgia, la Grecia, Cipro e, soprattutto, l’Armenia saranno sempre più sotto pressione da parte dei due bracci del risorgente panturchismo: la Turchia e l’Azerbaigian. A meno di rassegnarsi alla subalternità, pensare alla costruzione di una (certa) autonomia strategica dell’Unione comporta anche per gli europei il dovere di uscire da approcci nazional-individualistici o eurocentrici e di concepirsi come un attore globale in grado di dare un contributo politico e militare non solo simbolico o incantatorio.

In questo senso, solo una politica di sicurezza europea basata su un esercito comune europeo può consentire all’Unione di contribuire alla difesa degli stati di diritto minacciati da regimi imperialisti e autocratici. In particolare, le gravi minacce a Taiwan dovrebbero indurre l’Ue e l’Occidente ad interrogarsi – alla luce della rottura degli accordi sull’autonomia di Hong Kong e, di conseguenza, del palese inganno della politica di Pechino “un paese, due sistemi” – sull’opportunità di un rapido riconoscimento diplomatico di Taiwan o, in mancanza di questo, sull’annuncio da parte dei membri della coalizione di Ramstein, in caso di invasione dell’isola da parte della Repubblica Popolare, di un loro automatico riconoscimento diplomatico di Taipei.

Nello stesso spirito, i paesi membri della NATO potrebbero iniziare a pensare di trasformare l’Organizzazione atlantica in un’organizzazione di difesa comune per i paesi del Nord America, dell’Europa e della zona del Pacifico: Giappone, Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda, oltre alle regioni francesi del Pacifico (Polinesia e Nuova Caledonia, che allo stato attuale sono indifendibili).

In Europa, l’Armenia è senza dubbio la più minacciata e potrebbe esserlo ancora di più se la Russia, sconfitta in Ucraina, fosse costretta per motivi interni a richiamare urgentemente le sue forze di stanza in Armenia e la sua forza d’intervento nel Nagorno-Karabakh. Allo stesso tempo, i paesi membri della NATO potrebbero iniziare a riflettere sui meriti della permanenza della Turchia nella NATO e sull’opportunità che Georgia e Armenia entrino contemporaneamente nell’Organizzazione Atlantica.

Le onde d’urto provocate dalla nuova invasione russa dell’Ucraina continueranno probabilmente a irradiarsi a lungo in Europa e altrove, anche se gli ucraini riusciranno a riprendere rapidamente il controllo dell’intero territorio.

Se, come il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, crediamo che dobbiamo “essere preparati a una lunga guerra”, che non dobbiamo “sottovalutare la Russia”, l’Unione farebbe bene a non rimandare a tempi migliori la questione delle politiche e degli strumenti che le permetterebbero di sostenere più efficacemente gli ucraini e di dare risposte concrete alle nuove minacce alla sicurezza.