Di Fabio La Mantia e Marina Sajeva*

Il teriomorfismo (dal greco Θηριον + µορφή, “bestia feroce”), ovvero la divinità dall’aspettodianimale, ha origini antichissime. Basti pensare alle divinità egizie, come Anubi, rappresentateconcorpo umano e testa di animale. L’ibridismo uomo-animale ha affascinato per secoli gli artisti,trovando numerose interpretazioni nel tempo. Un esempio su tutti potrebbe trovarsi ne Lavestizionedella sposa (1940) di Max Ernst con il carico onirico e inquietante dei suoi uomini-uccelli. Inunfronte culturale opposto, troviamo gli animali parlantidal corpo umano deifumetti di Walt Disney,come per esempio Topolino e Paperino. Tale premessa ci porta nell’orizzonte immaginifico di Lai Junjie, le cui sculture ritraggono uomini spersonalizzati e omologati, sospesi tra incubi e presagi di morte da un lato e cultura di massadall’altro. Per rappresentare l’uomo contemporaneo, l’artista sceglie un animale poco ferocemanonmeno angosciante: l’anatra.

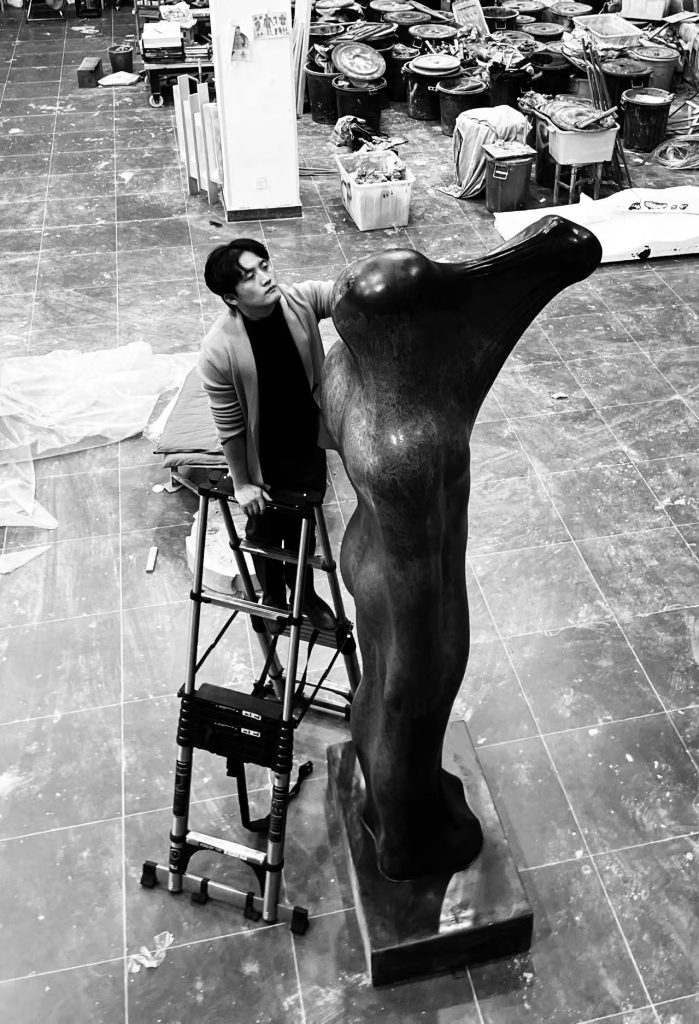

Le sculture di Lai Junjie, infatti, raffigurano figure umane con testa di anatra, veicolandounmessaggio inquietante: gli individui di oggifanno parte di una massa omologata, in cui ognuno, puressendofisicamente accanto agli altri, rimane solo e senza scopo, ridotto a semplice datoacquisibilee controllabile. L’artista richiama l’idea dei Big Data e della tecnologia che unisce ma, allostessotempo, divide e controlla. Non sfugge un dettaglio ricorrente nelle sue opere, la postura dellamano,piegata in un gesto familiare a noi contemporanei: quello di tenere uno smartphone, anchesenellascultura non è presente alcun dispositivo. Questo semplice particolare trasmette unsensodialienazione e dipendenza dalla tecnologia. Come ha scritto Jean Baudrillard: “Viviamo in un mondo dove ci si connette ovunque masi restasoli” (Simulacri e simulazione, 1981). Questa riflessione potrebbe porsi in esergo all’esteticadi LaiJunjie, il cui lavoro indaga la condizione dell’individuo immerso in una società semprepiùparadossalmente interconnessa e disumanizzante, in cui la comunicazione digitale ha sostituitol’interazione autentica.

Sia nella serie di opere ispirate alla scultura classica (come il Laocoonte, le ascensioni barocche, iguerrieri tradizionali o le divinità egizie) sia in quelle delle figure avvolte in una membranaasfissiante, il gesto della mano che stringe un oggetto invisibile toglie il fiato, come uncrampodoloroso che non si scioglie mai. Uno degli aspettipiù affascinantidel suo lavoro è la capacità di fungere daponte tra culture differenti.La sua arte riflette influenze della tradizione scultorea cinese, ma si arricchisce di elementi occidentalie contemporanei che la rendono accessibile a un pubblico globale. Attraverso le sue opere, l’artista invita lo spettatore a riflettere sulla connessione tra passatoepresente, tra radici culturali e innovazione. In un’epoca di globalizzazione, il suo lavororappresentaun esempio di come l’arte possa essere un linguaggio universale in grado di abbattere le barriereefavorire la comprensione reciproca.

In una prospettiva più ampia, le opere di Lai Junjie siinseriscono neldibattito sulla rappresentazioneartistica affrontato da Gotthold Ephraim Lessing nel suo datato ma ancora attuale saggio, Laocoonte.Sui limiti della pittura e della scultura (1766). Secondoil filosofo ed estetologo tedesco, lapitturaela poesia possono rappresentare azioni e momenti temporali differenti, mentre la sculturadevecogliere un singolo istante che sintetizzi il significato dell’opera. Ed è proprio quantoaccadenellavoro di Lai Junjie che, con le sue figure ibride e la loro immobilità carica di tensione, sembrarispettare questa concezione: i suoi personaggi non sono colti in azione, ma sono congelatiinungestoemblematico, come l’atto di brandire uno smartphone inesistente. Questo elemento si inserisceperfettamente nella teoria lessinghiana secondo cui la scultura deve suggerire emozioni e narrazionisenza ricorrere a un’azione dinamica, ma attraverso un’immagine iconica e significativa. Lessing affermava: “La bellezza è la legge suprema dell’arte”, e questo principio si ritrova nellavorodi Lai Junjie, che evita espressionidi dolore troppo esplicite e costruisce un senso di inquietudineattraverso la semplicità delle pose e la simbologia degli elementi.

Inoltre, Lessing sosteneva chela scultura dovesse evitare espressionidi dolore troppo esplicite, permantenere un senso di bellezza ideale. Anche nelle opere di Lai Junjie, il senso di angoscianonèurlato, ma suggerito attraverso la postura e idettagli simbolici, come la testa d’anatra e la manovuota.Questo equilibrio tra espressività e idealizzazione dimostra come l’artista sappia padroneggiareillinguaggio della scultura nel rispetto delle sue peculiarità formali.

In conclusione: Lai Junjie ha voluto trasmettere un messaggio forte e accessibile, scegliendounafigurazione realistica, pulita e tecnicamente pregevole, che a prima vista potrebbe sembrareilprodotto di una produzione seriale. In realtà, però, parafrasando Walter Benjamin: “L’arte autenticaha sempre un’aura, un’unicità irripetibile nel tempo e nello spazio” (L’opera d’arte nell’epocadellasua riproducibilità tecnica, 1935). Questa unicità, pur in un’epoca dominata dalla riproduzioneseriale e dalla tecnologia, emerge nella forza visiva delle sculture di Lai Junjie, che nonostantelalororipetizione formale, trasmettono un senso di individualità perduta. Dietro ogni sua opera, infatti, c’èla straordinaria maestria di uno scultore formatosi in una delle accademie d’arte più prestigiosedelmondo, quella di Firenze. Con il suo approccio originale e il suo talento, Lai Junjie continuerà a lasciare un segno nel panoramaartistico internazionale, offrendo spunti di riflessione sulla società contemporanea e sul nostrorapporto con la tecnologia e l’identità. Come affermava Italo Calvino ne Le Città invisibili (1972): “L’inferno dei viventi nonè qualcosache sarà, se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni”. Eforse lesculturedi Lai Junjie, nella loro inquietante staticità, ci pongono di fronte a questo infernosilenzioso,obbligandoci a riflettere sulla nostra condizione e sulle possibilità di evasione.

- Fabio La Mantia è professore associato di letterature comparate presso L’Università degli Studi diPalermo (Unipa)

- Marina Sajeva è dottore di ricerca in storia dell’arte contemporanea e docente di lettere pressolascuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo.