di Felice Foresta

Leggere è un sacerdozio. Esige. Fustiga. Rincorre. L’io di chi ha scritto e l’io di chi legge.

Ognuno di noi può farlo, quindi, a suo modo. Ognuno di noi deve farlo a suo modo. Perché c’è solo un maniera con cui riesci a capire veramente ciò che leggi.

È calarti dentro. Assieparti negli anfratti più ostili. Cucire, scucire e cucire ancora. Aprire varchi e chiuderli. Perdere e recuperare. Chiedere e chiederti. Avere la stessa metrica e la stessa esegesi. Parlare con te stesso così come se stessi parlando all’autore.

Ed è proprio quando potresti continuare tu, prima di andare avanti, prima di leggere la riga successiva, che puoi dire di aver letto. E di avere colto e seguito il senso.

Perché è solo in quel momento, in cui si consacra un’immedesimazione ontologica più che organica, che lettore e autore sono una cosa sola, un pensiero omologo, un’elegia di idee comuni e comunicative, un ente che trasmigra in una identità generatrice, partecipata, saziante.

Leggere, dunque, non è cosa facile. Ché a sfogliare pagine siamo bravi tutti, ma leggere è un’altra cosa.

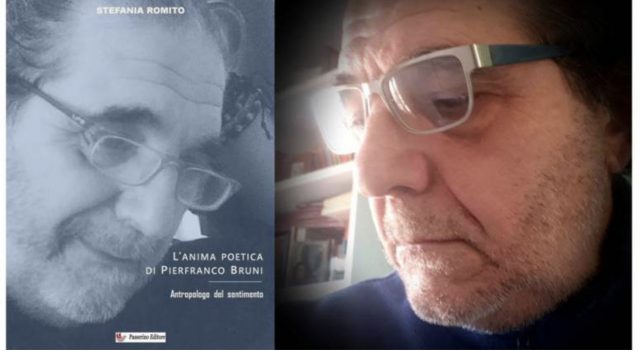

Difronte a L’anima poetica di Pierfranco Bruni, Antropologo del sentimento, Passerino Editore, al cospetto della scrittura piena, viva e vitale dell’autrice, una filologica Stefania Romito, la prima sensazione che avverti, quella più poderosa e appagante, è proprio in quell’osmosi fra lo scritto di Bruni e la lettura chirurgica dell’autrice.

Una lettura che alla Romito, appare evidente, non è sufficiente e che deve, quindi, consegnare a sua volta a madre carta.

Perché non c’è sedimento più autentico del sapere di un sedimento scritto del sapere.

Il lavoro di Stefania Romito non è soltanto, però, una tavola di didascalie, postille e note a margine realizzata con l’acribia del tecnico.

L’autrice non si limita, infatti, a chiosare senza soluzione di continuità le opere di Bruni, quasi fosse in un enorme e spiazzante gioco dell’oca letterario in cui la stazione successiva è già un approdo.

Stefania Romito compie, invece, una duplice operazione che rende il suo lavoro un piacevolissimo ibrido, un coacervo di etnie lessicali e contenutistiche, un escamotage per parlare di Bruni senza farlo tacere, per parlare delle opere di Bruni senza svelarne i misteri, la fascinazione, l’intrigo.

Da un lato, l’autrice disvela e rivela le tematiche di Bruni, le inquietudini dell’uomo di un novecento senza margini, la sua creatività disarmante, le sue ampolle concave dove, come nettare maturo e cristallino, riposa la sua abbacinante cultura magnogreca.

Dall’altro, Stefania Romito si carica addosso la sporta sostanziosa, avviluppante e rasserenante di Bruni per attraversare – più re magia che Caronte – le utopie e le eutopie mediterranee e trovarsi sulla sponda opposta.

Una sponda opposta ma non avversa, anzi contigua più di quanto si possa immaginare, in cui si consuma un dialogo circolare e ininterrotto, un patto di reciprocità e completamento, una confessione una e multipla, tra i grandi della letteratura di ogni tempo. Da Ovidio ad Alvaro, da Omero a Pavese, da Pascoli a Bruni.

Sì a Bruni che di quei grandi nei suoi scritti mutua aneliti, speranze, caducazioni, eternità sopite, nuove e rinnovate.

Un interrogativo si pone, d’imperio, dunque.

Stefania Romito è stata capace di abbracciare quel sacerdozio?

Sì.

Senza ombra di dubbio, sì.

Perché è stata in grado di umanizzare i grandi della letteratura e trovarli nelle declinazioni dell’anima poetica di Piefranco Bruni.

Un’anima senza tempo e senza confini, un po’ Storia e un po’ Mito, un po’ Occidente e un po’ Oriente, un po’ Ulisse e un po’ Joyce, un po’ Olimpo e un po’ Eros, un po’ Fëdor e un po’ Dostoevsky, che pare chiusa in conclave con se stessa. E, invece, ci parla, ci chiama, ci avverte.

Perché la parola è una lunga vocazione irrisolta, in cui ci trovi l’uomo, i suoi conflitti, i suoi perché. E un po’ più su, al limitare della notte, una luce che ha ancora gli spigoli della creazione.

La poesia. E l’anima poetica di Pierfranco Bruni.